中美草原生態系統極端干旱敏感性差異研究取得新突破

發布時間:2025-06-18 23:26 來源:內蒙古自治區科技廳基礎研究與科研條件處

極端干旱如生態絞索,狠狠勒住草原的生產力命脈,讓自然饋贈的牧草供給、水土保持等服務功能如漏沙般快速流失,不同類型草原在長期極端干旱過程中受影響程度及其時間動態變化規律仍需進一步明確。

近日,內蒙古農業大學草業學院與北京林業大學等3個國家19個機構研究人員,揭示了中美兩國草原生態系統在干旱敏感性上的顯著差異,并解析了其響應機制。這些發現對于預測未來氣候變化下草原生態系統的長期干旱響應具有重要指導意義,并為應對氣候變化和實施草原生態系統的適應性管理提供了理論依據。

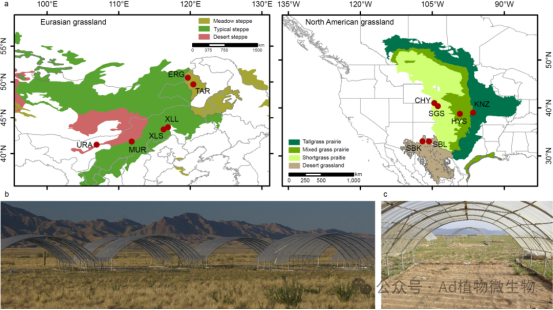

圖1:極端干旱聯網實驗站點分布及干旱處理示意圖

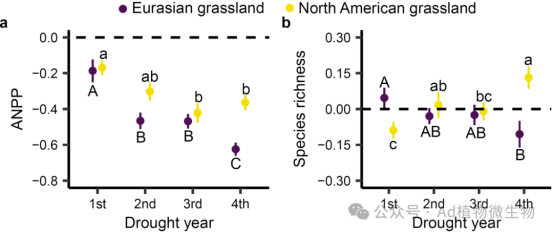

項目研究團隊通過為期四年極端干旱聯網實驗,模擬生長季降雨量減少約66%的情景,并比較了歐亞和北美各六個典型草原生態系統的干旱敏感性。結果表明,在歐亞草原中,干旱導致植物地上部分生產力顯著下降,且這種影響隨著時間累積而加劇;而在北美草原中,盡管也觀察到了生產力的下降,但其幅度較小且未隨干旱年限顯著增加,顯示出一定的適應性。此外,干旱對物種豐富度的影響在歐亞草原中從最初的增加轉變為隨后的減少,而在北美草原則呈現相反趨勢,這主要是非優勢物種的變化引起的。這些發現指出,歐亞草原相比北美草原對極端干旱更加敏感,而非優勢物種在決定干旱對草原生產力的影響方面扮演著關鍵角色。

圖2:四年極端干旱對植物生產力和多樣性的影響

自1984年起,內蒙古農業大學草地資源教育部重點實驗室便在荒漠草原布局生態系統長期定位研究,在放牧生態與氣候變化領域積累了豐富成果,為歐亞大陸草原在氣候變化背景下的可持續管理提供了重要科學支撐。內蒙古農業大學的韓國棟教授及其團隊成員王成杰教授在參與此項重要研究過程中,在中國內蒙古高原希拉穆仁荒漠草原研究平臺上進行長期野外實驗觀測,提供大量基礎研究數據。

該研究成果得到內蒙古農業大學希拉穆仁荒漠草原研究平臺、內蒙古科爾沁草原國家生態系統定位站等多個國內研究站點的支持,相關研究成果發表國際頂級學術期刊《Nature》。

蒙公網安備15010502002335號

蒙公網安備15010502002335號